© KI-generiert/OpenAI

© KI-generiert/OpenAI

Global Artificial Intelligence Adoption Survey: Perceptions of Public Sector Employees

The Global Artificial Intelligence Adoption Survey is a large-scale international research initiative coordinated by the University of Ljubljana (Slovenia) under the lead of Prof. Dr. Aleksander Aristovnik. The consortium includes researchers from over 80 countries, all dedicated to exploring…

MEHR ERFAHREN

© KI-generiert/OpenAI

© KI-generiert/OpenAI

KI.KONTROLL.MESSUNG

Im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojekts der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg (HVF) – mit ihrem Kompetenzzentrum für Digitale Transformation im öffentlichen Sektor – und der Universität Zürich (IMRG) wird hier ein KI-gestütztes Feedback-Tool im Realbetrieb…

MEHR ERFAHREN

© fauxels/Pexels

© fauxels/Pexels

Kommunale Start-up-Förderung: Gründungsfreundliche Verwaltung

Für Kommunen ist Start-Up-Förderung nicht nur ein öffentlichkeitwirksamer, sondern auch ein ökonomisch relevanter Baustein ihrer Agenda. Im Unterschied zur Bundes- oder Landesebene können sie weniger über große Fördertöpfe agieren, sondern entwickeln Gründungsförderung vielmehr im unmittelbaren…

MEHR ERFAHREN

© ChatGPT

© ChatGPT

Der Einfluss generativer KI auf Ermessensentscheidungen

Wie beeinflusst der Einsatz generativer Künstlicher Intelligenz die Ermessensspielräume und Entscheidungsprozesse in der öffentlichen Verwaltung? Dieses Promotionsprojekt untersucht interdisziplinär, welche Formen KI-gestützter Unterstützung aus Sicht von Verwaltungsbeschäftigten die Qualität von…

MEHR ERFAHREN

© ChatGPT

© ChatGPT

Standardisierte Gefährdungsbeurteilung

Psychische Belastungen in der öffentlichen Verwaltung nehmen zu und führen vermehrt zu Fehlzeiten und Arbeitsunfähigkeit. Trotz gesetzlicher Verpflichtung (§ 4 ArbSchG) tun sich viele Behörden – insbesondere kleinere – schwer, eine strukturierte psychische Gefährdungsbeurteilung (GBpsych)…

MEHR ERFAHREN

Gesunde Arbeitsmodelle im Co-Working-Setting (GeaCo)

Seit der COVID-19-Pandemie sind flexible Arbeitszeiten und -orte zur neuen Normalität geworden. Gleichzeitig stehen Beschäftigte und Organisationen vor neuen Herausforderungen: Die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben verschwimmen, der soziale Austausch leidet, und das Wir-Gefühl in Unternehmen…

MEHR ERFAHREN

Die „e-Akten-Assistenz“ – KI-basierte Unterstützung für die Sachbearbeitung Landratsamt Hohenlohe-Kreis

Neben unklarer und komplexer Gesetzgebung und rückläufigen Personalzahlen durch den demographischen Wandel stellt die Zuwanderung in Deutschland eine spürbare Herausforderung für die Kommunen dar. So sind lange Wartezeiten, Nichterreichbarkeit der Behörden auf Zuwanderungsseite und Überlastung auf…

MEHR ERFAHREN

KI als Kollege, Assistenz oder zur Automatisierung – Verwaltungsmitarbeiter skizzieren ihre Wünsche

Mit der vorliegenden Untersuchung soll festgestellt werden, ob und wie KI am Arbeitsplatz integriert sein sollte. Dabei werden rund 250 Mitarbeiter*innen der öffentlichen Verwaltung befragt, was aus ihrer Sicht wünschenswert ist: Abnahme von Tätigkeiten durch Automatisierung, KI-Assistenz oder kein…

MEHR ERFAHREN

KI-getriebene kommunale Verwaltung - Szenarien-Entwicklung

Im Moment ist alles im Umbruch, nachdem im vergangenen Jahr ChatGPT als einfach zu nutzendes KI-Tool für alle zugänglich wurde und von vielen heute schon genutzt wird. Doch nach wie vor stellen sich die Fragen: Was ist maschinelles Lernen? Was kann KI? Welche Potentiale gibt es für die KI in den…

MEHR ERFAHREN

KI-basierte Vorzimmer-Assistenz zur Unterstützung des Bürgerservice bei externen Anrufen

Ein guter Bürgerservice ist das Aushängeschild einer jeden Kommune und ein wichtiger Berührungspunkt zwischen Bürger und Staat. Doch vor allem der Bürgerservice hat mit einem hohen Telefonaufkommen und steigender Belastung des Personals zu kämpfen, während sich Bürger*innen über lange Wartezeiten…

MEHR ERFAHREN

© pixabay | StartupStockPhotos

© pixabay | StartupStockPhotos

KoodiKo

Ziel des Projekts KoodiKo ist es für Kommunen ein kooperatives Konzept für Planungsprozesse zu entwickeln, das sich durch digitale, interaktive Kommunikations- und Interaktionsstrategien auszeichnet, die bestehende (analoge) Bürgerbeteiligungsformate ergänzen und weiterentwickeln. Oft basiert die…

MEHR ERFAHREN

© pixabay | geralt

© pixabay | geralt

Jobcoaching bei der Stadt Stuttgart

Es wird eine Evaluation des Jobcoaching-Angebots der Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (WfbM) im Stadtgebiet Stuttgart durchgeführt. Dabei soll u.a. evaluiert werden:

Ist das Jobcoaching zielführend?

Rechnet es sich finanziell und fördert es die Menschen mit Behinderung ausreichend?

…

MEHR ERFAHREN

© pixabay | geralt

© pixabay | geralt

Empowerment für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer in Stuttgart

Durchführung einer Forschungskooperation unter dem Titel „Empowerment für Rollstuhlfahrerinnen Rollstuhlfahrer in Stuttgart - Evaluation zur Förderung der selbstbestimmten Mobilität".

Die Forschungskooperation soll zudem einen Beitrag zum gesellschaftlichen und öffentlichen Diskurs zur Inklusion…

MEHR ERFAHREN

© eigene Darstellung

© eigene Darstellung

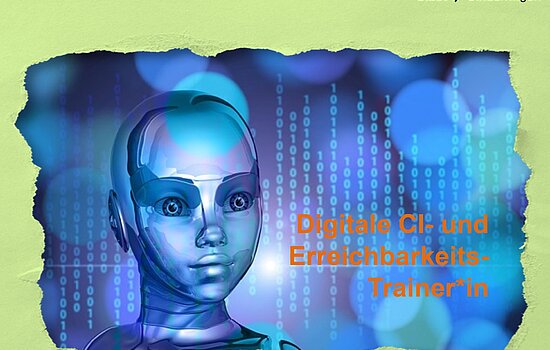

KI-gestütztes CI-Training

Künstliche Intelligenz und Natural Language Processing Technologien in Form von Chatbots oder sprachbasierten Gesprächsagenten (z.B. Apple Siri oder Amazon Alexa) haben den Massenmarkt erreicht und eine große Verbreitung im privaten und beruflichen Leben der Menschen gefunden. In…

MEHR ERFAHREN

© Adobe Stock / peshkova

© Adobe Stock / peshkova

MEGATHEMEN im deutsch-indonesischen Vergleich

Projektpartner:

Universitas Indonesia

Projektbeschreibung:

Es gibt zukunftsrelevante Themen, die weltweit von existenzieller Bedeutung sind und entsprechend in Wissenschaft und Politik intensiv diskutiert werden. Zu diesen Megathemen und Megatrends zählen beispielsweise Klimawandel,…

MEHR ERFAHREN

© Margit Gäng

© Margit Gäng

Dialogorientierte KI im öffentlichen Dienst

In der heutigen sich schnell digitalisierenden Welt arbeiten Behörden und Kommunen hart daran, den Bürger:innen die bestmöglichen Dienstleistungen zu bieten. Aber trotz der Einführung neuer Technologien kann die Bedeutung eines direkten Kontakts und der Erreichbarkeit von Regierungsbehörden, sei es…

MEHR ERFAHREN

© annastills/Canva

© annastills/Canva

Kommunale Interkulturelle Kompetenzen stärken (KIKS)

Kommunale Interkulturelle Kompetenzen stärken (KIKS) ist ein ethnopsychologisch konzipiertes Action-Research Projekt, bei dem partizipativ Menschen in eine vertiefte Auseinandersetzung über „eigene“ und „fremde“ (Verwaltungs-)KULTUR(en) treten. Multiplikatoren und “Highpotentials“ (hier: Studierende…

MEHR ERFAHREN

© Adobe Stock / peshkova

© Adobe Stock / peshkova

Agiler Campus - Universitätsinterner Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Verwaltung

Projektbeschreibung

Die Herausforderungen und Aufgaben von Hochschulverwaltungen steigen, gleichzeitig erhöhen sich die Erwartungen an die Leistungsfähigkeit der Hochschulverwaltung, an Transparenz, Flexibilität und an ein ganzheitliches Vorgehen. Im Forschungsprojekt AGICA soll untersucht werden,…

MEHR ERFAHREN

© überlassen von der Stadtverwaltung Freiburg

© überlassen von der Stadtverwaltung Freiburg

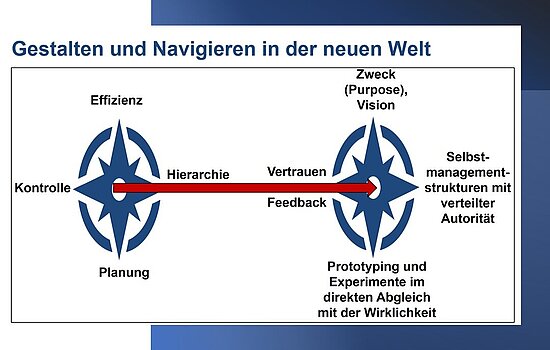

Digital Leadership und Digital Lifelong Learning Readiness

Alle Verwaltungen stehen vor der gewaltigen Herausforderung, den aktuellen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technologischen Trends zu begegnen, Antworten darauf zu finden und sie mit zu gestalten. Dabei geht es im Kern auch um die Veränderung der Führungs- und Lernkultur, um mit einer…

MEHR ERFAHREN

© Claudia Schneider

© Claudia Schneider

Agiler Bürgerservice

Agile Organisationsstrukturen sind in der Kommunalverwaltung noch sehr selten. Bislang wurden im Rahmen von Kooperationsforschungsprojekten Erfahrungen mit der Selbstorganisation eines städtischen Bauhofes und einer Stadtgärtnerei in einer mittleren Kommune gesammelt.

Im Rahmen dieses…

MEHR ERFAHREN

© Weise_factum, überlassen von der Stadtverwaltung Herrenberg

© Weise_factum, überlassen von der Stadtverwaltung Herrenberg

Smarte Geschäftsmodelle Herrenberg

Mit diesem Projekt reagiert das Amt für Technik, Umwelt, Grün der Stadt Herrenberg, ausgehend von den Ergebnissen des Projektes „Zukunftsfähige Stadtverwaltung“ der Stadt Herrenberg, sowohl auf den fortschreitenden Einsatz von Sensortechnik in Verbindung mit dem Aufbau des LoRaWAN wie auch auf die…

MEHR ERFAHREN

© Birgit Schenk

© Birgit Schenk

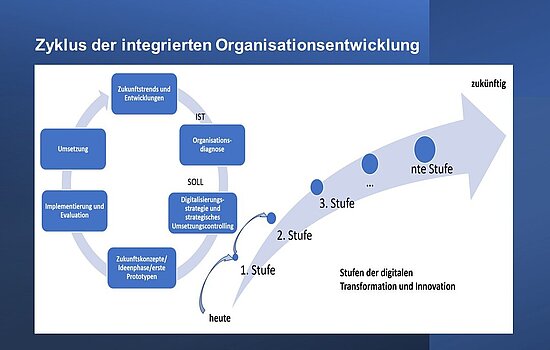

Zukunftsfähige Gemeindeverwaltung Kirchheim: bürgernah digitalisiert

Mit der Gemeinde Kirchheim bietet sich erstmalig die Gelegenheit, am Beispiel einer kompletten Organisation (und nicht nur am Beispiel einzelner Ämter) zu zeigen, wie mit dem Vorgehen der integrierten Organisationsentwicklung die digitale Transformation umgesetzt und damit die Zukunftsfähigkeit…

MEHR ERFAHREN